展览名称:迹---马媛媛2009水墨作品展

展出时间:待定

展出地点:

参展艺术家:

[灵.墨]--马媛媛2009全国巡回展

兰州:8月8号展

重庆:9月1号开幕

广州:10月

北京:11月

迹

马媛媛的艺术历程

使徒约翰在《圣经·约翰一书》的开篇写到了“生命之道”,原文引用如下:

论 到 从 起 初 原 有 的 生 命 之 道 , 就 是 我 们 所 听 见 所 看 见 , 亲 眼 看 过 ,亲 手 摸 过 的 。 ( 这 生 命 已 经 显 现 出 来 , 我 们 也 看 见 过 , 现 在 又 作 见 证 , 将 原 与 父 同 在 , 且 显现 与 我 们 那 永 远 的 生 命 , 传 给 你 们 ) 。 我 们 将 所 看 见 , 所 听 见 的 , 传 给 你 们 , 使 你 们与 我 们 相 交 。 我 们 乃 是 与 父 并 他 儿 子 耶 稣 基 督 相 交 的 。 我 们 将 这 些 话 写 给 你 们 , 使 你 们的 喜 乐 充 足 。

在约翰那里,“生命之道”在于将个人的见证向世人展示,使越来越多的人走上得救的道路,这是耶稣复活后和再临前交给圣徒的使命,亦即是福音的传播。今天,籍着上帝的恩惠和应许,马媛媛在这里展出她在基督中所领受的恩惠和美好,这也是她一直以来的心愿。今天,马媛媛有一个比艺术家更为深刻的身份,那就是基督徒。

新文化运动以来,中国人见证了“人文”和“科学”使国家、民族、个人逐渐获得尊严的历史,并使之成为这个民族重要的思想资源。然而中国人在内忧外患的历史语境中匆匆接受有着数千年历史经验的西学的时候,并没有足够的时间和心灵空间去承载这些观念,也没有去探究西方伟大的哲学、艺术、政治背后的公共精神渊源:基督教。在14世纪(明末)、18世(清末)的中国基督教传播的三次高潮中,利玛窦、汤若望、艾儒略等人只能凭借文化适应主义和宗教杂糅主义传道,而从事写实油画以及为清廷表记战功的铜版画的郎世宁、王致诚、艾启蒙和安泰、为圆明园设计西洋楼景观的天文学家蒋友仁,一并被清帝视为“洋才”获三、四品官而享有宫廷俸禄——从根本上来说,他们已经背离了耶稣叮嘱的“圣经的话语不可更改”。基督教在中国近代被塑造成“列强的法杖”,而基督教所宣扬的核心精神反而被无视——正如圣约翰所说:“光照在黑暗中,黑暗却不接受光”。

“迹”不仅意味着马媛媛的人生轨迹和艺术历程,同时也是耶稣再临前我们所能寻找的神圣的踪迹。这里所展现的个人历史并非狂妄的“自我称义”,而是将个体的生命体验和经历展示为信仰耶稣的见证,如同耶稣所叮嘱的那样:“凡我吩咐你们的,都教训他们遵守,我就常与你们同在,直到世界的末了”。我们试图借这个展览,展示基督的“美好”,以此来改变大众长久以来对基督教的误解和排斥,使基督教的精神成为医治中国社会诸多现代性症候的途径之一。

因此,看到这些绘画的人们,有福了。

关于马媛媛的绘画

1“道”的观念:价值重构的可能

宋代周敦颐《通书·文辞》中说:

文所以载道也。轮辕饰而人弗庸,徒饰也,况虚车乎。

在中国传统历史中,人类行为的意义往往不在于个人的动机,而是在于其背后所承载的道理,甚至专门会有为阐述道理而产生的造物,如“孔子论欹器”。绘画也是如此。先秦到汉代,绘画基本没有产生自足的理论,所承载的观念大多是指向某种“秩序”“规则”,如大禹“铸鼎象物,百物为之备,使民知神奸”;孔子观周明堂,见“尧舜之容、桀纣之象,而各有善恶之状”;汉宣帝“甘露三年,单于人朝,上思股肱之美,乃图画其人于麒麟阁”,以及汉明帝“追思前世功臣,乃图画二十八将于南宫云台”等等。《孔子家语》记载孔子观周明堂,“徘徊而望之,谓从者日:此周所以盛也,夫明镜所以察行,往古者所以知今”;王延寿在《鲁灵光殿赋》中提出“恶以诫世,善以示后”;《后汉书》载江览上书汉灵帝云“臣开图像之设,以昭劝诫”;以及王充在《论衡》中提出“图上所画,古之列人也……置之空壁,形容具存,人不激劝者,不见言行也”,以上这些观念,正如南朝谢赫在《画品》一书中所总结,“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”。

魏晋南北朝时期,社会观念由汉代的道德教化转向士人的个人气质,因此绘画所承载的一个重要观念就是“神”,这也可看作是第一次出现的自足的绘画理论。南朝谢赫的《古画品录》中所提的“六法”,其首便是“气韵生动”。宗炳在《画山水序》中提出画山水以“澄怀观道”、“畅神怡身”为宗旨,即通过对天地自然的描绘和欣赏,来领悟老庄超脱无争之道,这样也将儒家“仁者乐山、智者乐水”与道家“游心物外”思想合而为一。这也暗示了日后山水画向“虚”、“静”、“无争”、“游目骋怀”的方向发展。

八世纪中叶, 禅宗在理论层面吸收了道教玄学性格,成为士大夫知识分子的兴趣中心。

禅宗认为人人皆有佛性,事事皆有佛理,“语默动静,一切声色,尽是佛事。”“担水砍柴,莫非妙道”。禅宗的这种“见性成佛”的修行方式,与中国人习惯理解的道家思想有了某种相交,从而佛教更容易进入普通大众。被明代董其昌归为“南宗之祖”的王维经常在艺术史中被提及,他对绘画语言的创造提示了当时知识分子阶层思想观念是怎样受到了禅宗影响。《旧唐书》记载王维:

维兄弟俱奉佛,居常蔬食,不茹荤血,晚年长斋,不衣文彩。得宋之问蓝田别墅,在辋口,辋水周于舍下,别涨竹洲花坞,与道友裴迪浮舟往来,弹琴赋诗,啸咏终日。常聚其田园所为诗,号《辋川集》。在京师日饭十数名僧,以玄谈为乐。斋中无所有,唯茶铛、药臼、经案,绳床而已。退朝之后,焚香独坐,以禅诵为事。妻亡不再娶,三十年孤居一室,屏绝尘累。

禅宗的“空、静”观和道家的“虚、空”观表示一切万物皆远离绚烂而归于平淡,统一于朴素、淳真审美境界体系,体现在绘画语言中就是对“水墨”的追求,这种语言成为中国传统绘画重要的传统之一。禅宗所催生的笔墨语言,脱离了以儒家教化为核心精神的绘画传统,将精神再次指向原始道教中的形而上层面,较之一贯强调世间秩序的儒学,表现出可贵的超越性。

至宋元,士大夫传统已经成为中国历史中重要的思想渊源,中国传统知识分子的性格已经清晰可见。道教的“天道”概念,儒家的世俗责任,魏晋名士的气质,禅宗的朴素本真都作为丰富的思想资源,在新的历史语境中得以不断的拣选和阐释,最终形成传统士大夫的历史面貌,这个阶层所钟爱的绘画也随之承载了上述思想观念。宋代郭熙所著《林泉高致》中篇首《山水训》中说:

君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园,养素所常处也;泉石,啸傲所常乐也;渔樵,隐逸所常适也;猿鹤,飞鸣所常亲也。尘嚣缰锁,此人情所常厌也。烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。直以太平盛日,君亲之心两隆,苟洁一身出处,节义斯系,岂仁人高蹈远引,为离世绝俗之行,而必与箕颖埒素黄绮同芳哉!

在这段论述中,我们看到儒家的“君子”概念;“太平盛日”;“隐逸”观念;道家的“烟霞仙圣”“猿鹤常亲”观念;但是它们已经被融为一炉成为一个新的体系。我们已经难以分辨引文中的“隐逸”是偏重于孔子《论语•泰伯》中所言的“天下有道则见,无道则隐”还是偏重于“仁者乐山,智者乐水”,或者是关乎道家庄子的“逍遥游”。

元代,上文中的“士大夫”精神又因国家政治局面的变更而产生了变异。当民族主义情绪介入其中的时候,知识分子的个人气节通过与异族统治者的疏离得以强化。如果说宋末的“纤丽院体”让知识分子有“失道”的感觉;那么元代作为修养的“士大夫”精神夹杂了更多情绪化的东西,也同样偏离了知识分子的“道”。元人赵孟頫批评宋末绘画:

宋之末年,文体大坏。治经者不以背于经旨为非,而以立说奇险为工。作赋者不以破碎纤丽为异,而以缀辑新巧为得。”

但尽管如此,他的身份和经历决定了他没有流入遗民情绪之中,因此他所提到的“古意”尚可指望成为思考绘画何以载道的探究。他在提及“古意”的时候说:

作画贵有古意。若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自谓能手。殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也。

赵孟頫对于古代绘画精神的推崇似乎可以看做中国山水画势微的象征性事件。此处所说的“势微”固然有待商榷,但从绘画所承载的精神内核的张力幅度来讲,之后的绘画在疏离中国传统的形而上哲学之后在再没有建构起一种类似“士大夫精神”的观念体系,而更多的沦入世俗现实和个人趣味。换言之,绘画中的“超越性”渐渐消失。晚明以后,水墨作为曾经富有灵性的语言已经慢慢死去。在董其昌的形式化之后,石涛颇具形而上色彩的“一画之法”和八大山人个人化宣泄似乎使人感觉绘画所载之道又重新浮现,但在晚年龚贤对墨的浓抹之后,在清代四王“泥古”的程式化之后,水墨作为语言已经走到了极限。二十世纪的中国,社会动荡难以为思想的重新建构提供有效的环境,并且“富强革新”的共同社会理想也决定了中国绘画不可能再回到古代去寻找价值。以徐悲鸿为代表的写实水墨艺术的探索,以林风眠为代表的现代水墨艺术的探索。这两类探索都未偏离传统的规范,只是将西方艺术中的写实和表现两种方式嫁接到水墨艺术中来。晚近张仃寄托文化革新理想的焦墨,吴冠中针对艺术自由表现的“笔墨零”,始终再没有唤醒水墨的绝对灵性和超越性。

20世纪80年代以来,由于受西方现代、后现代艺术的启示,水墨艺术在传统与现代、继承与创新的焦虑中探索着将水墨画转换到现代的方法与途径,多种方式和可能性被展现出来:表现性水墨、新文人画、实验水墨、都市水墨、水墨装置、设计水墨、观念水墨等诸多新水墨艺术类型,充其量是种种可能性和方案,在这些多样的命名和形式背后,我们始终寻找不到绘画所承载的有效观念,始终无法完成中国当代艺术价值体系的建构。

时至今日,我们依然要强调,艺术要承载意义,只不过艺术所承载的意义要具有艺术史和思想史的高度。老庄学说、魏晋玄学、禅宗思想等传统资源已经被认为可以写入艺术史,有效完成中国传统艺术观念体系的建构。但是如何将水墨转化为现代的资源去赋予作品以意义,仍然是一个关键问题。以笔墨为表征符号的中国传统绘画在不断的实验和挣扎中依然走不出“失语”的沼泽地,其原先的精神资源已经随着历史的行进而流失殆尽,无法建立与当下现实的对话,而新的“道”却遥遥无期。无奈中传统绘画不得不再次返回古代,通过再次演绎古老的观念而获得存在的合法性。

但是从马媛媛的绘画中我们可以展开另外一条线索:基督教价值观为现代中国带来了关于“道”的新的思想资源。禅宗与景教同在唐代,但是历史机缘与文化语境决定了中国绘画与基督的远离。当一条路行至尽头,也意味着另一条路的开始:传统士大夫精神在1957年后的中国已经表明了自身的残缺,而与此同时基督精神却成为当下中国越来越坚强的精神支撑。马媛媛的水墨即是在这一新的“生命之道”中获得了新生,并将绘画所承载的传统“哲学之道”改写为“信仰之道”。这种改写的意义在于,提示我们不再迷恋于古代那些可以嫁接到当下的精神资源,并且揭示了中国传统哲学源头的“道”的虚无,而代之以基督教所言的“道”。《圣经·约翰福音》第一章“道成了肉身”中写道:

太初有道,道与神同在,道就是神。这道太初与神同在。万物是借着他造的。凡被造的,没有一样不是借着他造的。生命在他里头。这生命就是人的光。

基督教的“太初有道”回到哲学源头,改写了《道德經》中所言“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,因此也彻底革新了绘画的观念基础。马媛媛以其属灵的情感置换了传统的水墨语言,已经不仅仅是一个绘画命题,更是一个社会命题:让我们重新理解圣经的信仰,以本土的视觉艺术形式与现代汉语神学建构起共生的基础,进而以此提供在新的时代重建我们的价值观的可能性。

2女性身份:从“闺秀”到尊严个体

八世纪初,武则天取代李氏天子,以周换唐。中宗复位后弘文馆学士桓彦范在给皇帝的上书中曾这样写道:

昔孔子论《诗》以《关雎》为始,言后妃者人伦之本,理乱之端也。故皇、英降而虞道兴,任、姒归而姬宗盛。桀奔南巢,祸阶妹喜,鲁桓灭国,惑以齐媛。伏见陛下每临朝听政,皇后必施帷幔坐于殿上,预闻政事。臣愚历选列辟,详求往代,帝王有与妇人谋及政者,莫不破国亡身,倾辀继路。且以阴乘阳,违天也,以妇凌夫,违人也。违天不祥,违人不义。由是古人譬以‘牝鸡之晨,惟家之索’。

“牝鸡之晨,惟家之索”源自《尚书·牧誓》,意为母鸡打鸣,这户人家将遭受厄运。桓彦范在寥寥数语之间,将历史朝政的败亡追究到了女性身上。显然,武氏称帝给当时的中国传统社会带来的思想和秩序的双重危机,不仅“女性不能参政”的传统政训已经失效,连作为中国传统社会价值观基础的《易》中所言——“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣”也遭受严峻挑战。这一危机的影响甚至远超过了战国时代孔子所喟叹的“礼崩乐坏”。

这个历史片段之所以被列举在此,是为了引出这样一个议题:为什么女性称帝会产生如此大的影响?这个问题必然又导致我们发问:中国历史中,女性的身份的演变究竟沿着一条怎样的轨迹?

早在先秦时期,儒家的经籍中就有关于女教的思想。如《周礼·天官·冢宰下》:“九嫔掌妇学之法,以教九御:妇德、妇言、妇容、妇功。”这里提出女教的“四德”。《仪礼·丧服·子夏传》提出了妇女无专制之道,而有“三从”之义,即“未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子”。《周易·恒》中“象曰:妇人贞吉,从一而终也。”《诗·大雅·瞻印》宣称:“妇无公事”,等等。

汉代班昭作《女诫》,特别列“卑弱第一”,并引民谚说“生女如鼠,犹恐其虎。”提出了“女以弱为美”的审美观。唐代宋若莘撰著《女论语》,旨在教诲女子成为“贤妇”。体例仿效《论语》,以前秦设学授业的女经学

传统社会对女性的“规训”已经是公认的基本事实,通过道德教育,建构了中国传统女性的身份。当然事实并不像意识形态化的历史教材所言的“封建社会是男人对女人的‘奴役’”,实际上中国传统文化中依然有许多对女性美德的赞赏。但是,“男尊女卑”却是一个始终没有改变的核心观念。纵然女性被男性文化的创造者以鲜花比类,被赋予娇、艳、柔、媚、幽、香等美好品质,而女性心安理得的沉醉在这种誉美的同时,不知不觉落入了男性所设下的“金丝笼”陷阱,成为男性欣赏玩味的对象。男性不会满足于对女性的单纯视觉抚慰——女性一切如花的美丽脱离了性,就失去了男性赋予女性美的利己动机。在坚固的传统文化体系中,女性作为个体的尊严和独立基本上是无从谈起的。

中国近代崇西学以兴国家,女性问题开始作为社会革新的重要命题。20世纪初正是西方女权运动高涨的时期,女权运动被当时中国知识分子看成是西方先进文明的一种象征,这也促使以西方文明为追求目标的新文化运动知识分子竭力鼓吹女权,将“男女平等”“妇女解放”视为现代性的鲜明标志,促使那一时期的女权“声浪高涨”。当时的女权主义话语中也有女性的声音,《妇女杂志》等刊物上都曾发表了那一时期女性的声音,也有许多女学生自己创立刊物,成立女权运动组织。从康、梁到新文化运动时的陈独秀、胡适、李大钊都对妇女问题予以极大的关注,《新青年》第一期就开始谈妇女解放问题,到了五四时期,谈论妇女解放更是成为一种时尚。在男性知识分子对妇女问题的讨论中,有一条线索是来自欧洲的人权思想,认为在现代文明中,人权应该包括女权。“权力”在中国的历史中是通过斗争来实现的,所以辛亥革命以来,女性改变自我身份的方式是打上 “革命”的印记。清末革命者金天翮在1903年出版的《女界钟》一书中对女子做了重新界定:一、高尚纯洁完全天赋之人;二、摆脱压制、自由自在之人;三、思想发达、具有男性之人;四、改造风气、女界先觉之人;五、体质强壮、诞育健儿之人;六、德性纯粹、模范国民之人;七、热心公德、悲悯众生之人;八、坚贞激烈、提倡革命之人。毛泽东时代倡导“不爱红装爱武装”实际上包含了秋瑾的“影子”,它表达了20世纪初那几代革命者的一种理想。

文革十年中,中国女性的身份已经被尽可能的男性化和革命化、军事化。文革结束后,女权主义在消费社会中再次兴起。消费社会是一个痴迷青春、诉诸肉体、外表与形象的社会。女性被要求永远具备年轻美丽、活力四射的形象,这种形象可以物化为一个符号,凭借这个符号在商业社会所产生的价值,女性可以获得“独立生存”的权力,也因此有了不被男人所束缚的“自由”。女性重塑自身身份的方式似乎是一个悖论:忍受痛苦整容、隆胸,花巨额注射羊胎素、肉毒杆菌,不断迎合按照社会审美标准改造自我,然后利用社会的认可和嘉奖作为资本,回过头来去鄙夷男人和社会,以获得女性的“自尊”——这是一个令人匪夷所思的逻辑。

通过对历史的简单梳理我们可以看到,中国女性在重塑自我身份的过程中,始终没能够彻底显现自身的个体尊严。鉴湖女侠,革命烈士,三八红旗手,明星……这一个个不断改变的身份标签最终依然没有塑造出伟大的女性。甚至在充满个性叙事和私密叙事的现代社会,连传统社会中女性仅有的人性光辉都已经消耗殆尽。1971年,美国艺术史家琳达·诺克林在《艺术新闻》上发表了一篇重要文章《为什么没有伟大的女性艺术家?》我们也可以如此发问:为什么中国传统历史中没有诞生真正伟大的女性?

在基督教中,问题显然是另外一个答案。在基督教历史上,我们可以简单列举几个女性的名字:贞德,特蕾莎修女,西蒙娜·薇依,宋庆龄,林昭。我们一一去了解这些名字背后的历史,会得到一个启示:依靠“解放”与“斗争”并不能使个体获得尊严,个体尊严的真正含义是寻回个体灵魂的神圣性,也即籍着“神”来定义“人”。一旦灵魂的神圣得以显现,无论男人还是女人,都将彻底的获得作为个体的尊严,而这也是最为终极的“救赎”而非仅仅是“解放”。

基督教中,男女信徒灵魂救赎是平等的。《圣经》中记载女性的名字有近两百位,她们的事迹都被记录,没有被忽略。在耶稣家谱中,除了圣母马利亚之外,还有四位女性他玛、喇合、路得、乌利亚的妻子拔示巴。经中多处记载要保护女性,如《出埃及记》二十二章二十二节强调:不可苦待寡妇;如《使徒行传》六章一节要照顾困苦的寡妇,诗篇:六十八篇五节说要特别恩待寡妇;《出埃及记》二十章十二节记载的十诫中,特别强调子女对母亲要像对父亲一样孝顺和尊敬;《民数记》二十七章记载耶和华晓喻摩西:“父亲无子、女儿可继承产业。”犹太人根据摩西的启示和告诫,使女性拥有合法的地位,免给被男人欺负。依《出埃及记》二十一章二十八节,女人的生命和男人一样尊贵。另依《申命记》二十一章十四节,女性即使沦为战俘,也不可卖她,只可娶她为妻。

在四福音书中关于耶稣的言行可以分为用比喻传扬福音和行神迹医治病人。而这两个方面,都与妇女有密切的关系。如“10个童女的比喻”、“寡妇的两个小钱”、“面酵的比喻”(太25;可12;路13;);安息日医治弯腰女人等(路13)。耶稣对妇女的同情、怜悯,并不仅仅因为她们是“女人”,而最根本的原因是她们是上帝的子民。基督赋予了妇女尊严、自由和权利,由此,在教会初期就出现了一大批虔诚的女信徒,耶稣受难时,她们勇敢的和耶稣同行,特别是一些女信徒的热心侍奉,受到耶稣的赞美。

刘小枫引用梅烈日科夫斯基的研究,认为旧约与新约的差异并非只是“公义的上帝”与“爱的上帝”之别,同样,甚至更为重要的是:旧约偏重上帝的子民(人民),新约偏重“个体的神圣性”。什么是个体的神圣性?信仰从根本上说,是个体生命的事件,而个体生命的价值,只在与上帝的关系中才会得到确认。进入信仰之光,即是个体生命与上帝的挚爱同在,与上帝的自由同在,这就是个体的神圣性。近代女性主义和女权主义之所以不能最终赋予女性个体尊严,其根源在于过于倚重性别差异,而忽略了基督定义的“人”的神圣。

3信仰见证:个人历史的尊严和意义

汉代史学家司马迁在《太史公自序》中曾论及孔子《春秋》:

夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也……《春秋》以道义,拨乱世,反之正,莫近于《春秋》。

言辞之间,可知司马迁对孔子所述《春秋》中所倡导的“道义”很是推崇。同在《太史公自序》中司马迁阐述决意撰述《史记》的理念:

且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣、世家、贤大夫之不述,隳先人之言,罪莫大焉。

《史记》在中国的历史上开创了纪传体,运用以人物为主体的历史编纂学方法,即将历史事件归结到个人中进行叙述,成为中国传统正史书写的重要传统。“纪传体”此后的正史列传也多以人物承载历史的发展——今天我们打开中国二十四史,所看到即是一人复一人的分列叙述,所记之人,以帝王、将相、名流、士卿为主,当然作为附带地位,游侠、刺客、烈女孝妇甚至佞臣也有记录。

但是,在罗列了诸多人名的中国传统历史中,并不存在一部真正的个人历史。

在《史记》中,司马迁秉笔直书,力求避免“誉者或过其失,毁者或损其真”,以达到忠于历史的史实。但这里的“历史”,不论撰述人物的选择,被选人物叙述的方向,都是经过史家挑选,它不是一部关于个人的历史,而是承载了“历史”的“个人”:王侯将相、公卿大夫承载了国家兴衰、天下治理之道;游侠、刺客、烈女孝妇承载了“忠义”“孝道”的人间伦理;佞臣小人、宦官外戚则大多成为论证“祸国失道”的素材。所有这些被传统历史记述的人都存在于一个先验的“概念”之中:是“列女”还是“刺客”决定了他们被记载的一切行为。就像汉代盛行的画像砖石中人物都没有自己的形象一样,他们从来没有作为真正的“自己”呈现在历史的读者面前,他们的个人心理世界和思想观念在传统正史中是被遮蔽的——这种历史书写方式的惯性甚至在1968年《文汇报》撰文《让文艺界永远成为宣传毛泽东思想的阵地》一文中提出的“三突出”中依然得以推崇。

美国日裔学者福山在《历史的终结及其最后一人》一书中曾经指出:每个人都渴望其他人承认自己的尊严和地位。确实,这种冲动是那样根深蒂固,成为整个人类历史发展的主要动力之一。虽然几千年来,传统的儒家文明一直在探讨人与人之间的关系,但在这套文化观念中,个人的价值和尊严始终面目模糊而只有清晰而严格的等级秩序——“秩序”恰恰就是“礼”的原初涵义。由于没有彼岸的“信仰”和此岸的“契约”,所以表面上,古老的帝国拥有过强大的中央集权体制,实质上依然是一盘散沙,需要不断的“权衡”来维持;表面上家庭成为社会纽带的核心,实际上信任从来也没有超出过家庭和血缘之外。个人的尊严被淹没在所谓的“大历史”中,而没有个人的尊严,个人的历史的尊严也就无从谈起。

后现代主义兴起后,提供了更为多元化的历史观念。与中国古典史家以人物承载历史不同,后现代史学家们更加注重对于事件、现象以及个体的描述。对于历史中的个人,后现代大师福柯在与萨特讨论有所涉及,他在《词与物》指出:

对所有那些还想谈论人及其统治或自由的人们,对所有那些还在设问何谓人的本质的人们,对所有那些想从人出发来获得真理的人们,相反地,对所有那些使全部认识都依赖于人本身之种种真理的人们……对所有这些有偏见和扭曲的反思形式,我们只能付诸哲学的一笑———即在某种程度上,付诸默默的一笑。

福柯认为人可以成为知识的对象,但却否认存在着自由和作为存在之主体的人。既然作为主体的人都不存在,作为个人的历史当然也是不存在的。

中国当代国学研究者钱穆在和一名外国史学研究者讨论时也谈到过相关问题:

有一年,我在美国亲同他们一位史学家辩论过这一问题,他说:“历史固应以人为主,但此人若无事表现,如何跑上历史?”我说:“此事难说,因其牵涉到中西双方整个文化体系上面去。我且举一个明显的例,在中国有很多人没有事表现而也写进历史,而且这类人决不在少数。

在注重历史人物叙述同时,后现代历史学对于传统历史观念的颠覆,还在于历史写作者的身份也不再被过度要求,写作权力的得到下放。自启蒙主义思想得到广泛传播后,一方面人类主体性开始觉醒,但一个随之而来的问题是人开始过度地沉醉于自我的迷恋中。后现代在颠覆了传统与现代之后,权威的力量开始消解,个人化的叙事开始大规模的充斥于历史的叙事中。而一直以来影响着历史叙述的权力因素并没消失,市场兴起后资本使得部分历史叙述成为了金钱的“注脚”。在这些因素下,“历史”的尊严与严谨在开放的同时也被消解——个人的历史在书写权力的泛滥中同样丧失了尊严。

在传统史学与后现代史观之外,有一种被中国学术界忽视的历史观念:基督教历史观。与古典、后现代主义的历史学家们不同,在基督的教义中,“历史”并没有太多值得探讨的空间和书写方式:历史只是记述神与人立约的由来和现实,人所作的一切都是在证明圣经中的内容,而“历史”就是告知并不断提示今天的人类所处的阶段:耶稣再临之前,人类籍着他所留下的话语实现最后救赎。使徒保罗在《使徒行传》描述了个人与神的关系,也就是人类历史的终极前提:

创造宇宙和其中万物的上帝,既是天地的主,就不住人手所造的殿,也不用人手服事,……自己例将生命、气息、万物,赐给万人。他从一本造出万族的人,住在全地上,并且预先定准化们的年限、和所住的疆界,要叫他们寻求上帝,……其实他离我们各人不远;我们生活、动作、存留,都在乎他。……世人蒙昧无知的时候,上帝并不鉴察,如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子,要籍着他所设立的人,按父义审判天下,并且叫他从死里复活,给万人作可信的凭据。

卡尔•洛维特著的《世界历史与救赎历史》阐述了基督徒的历史观,他认为把历史程序的这一图式规定为一个救赎历史的神学原则,是人违背上帝意愿的罪和上帝拯救他堕落了的造物的意愿。从这一神学观点来看,历史的基本特征就是一个从背离向重新和解进步的运动,是为了通过一再重复的反抗和奉献活动在终结时达到开端而走过的惟一的大弯路。惟有人的罪和上帝的拯救意图才要求并且说明了历史的时间。如果没有原罪和最后的拯救,中间的时间将是不必要的。这段中间时间,即是全部历史,既不是一段空洞的时间,在它里面没有发生任何事情,也不是一段繁忙的时间,在它里面一切都可能发生,而是从秕糠考验和甄别麦粒的关键性时间。其稳定的内容是由“上帝的感召和人的回应”这样一个命题的各种变种构成的。把历史体验为“中间时间”,意味着生活于两种相互争斗的意志之间的极度紧张之中。生活于一种斗争之中,这一种斗争的目标既不是一个无法达到的理想,也不是一个显而易见的现实,而是许诺的恩。

基督教历史观在繁杂的史学观念中闲的单薄而固执,甚至不提供论证和论争。然而,这并不意味这种历史观念没有价值,相反,基督教提供了最为重要的历史观念:历史的神圣性与个人的神圣性的统一,或者说个人的历史有着与人类历史共同的神圣性。由于基督教首先承认个人的尊严与神圣,所以个人的历史成为整个人类救赎历史的外在架构。任何人进入基督的历史时不再按照身份而分配不同角色,无论他是妓女、穷人还是皇帝,在最终的审判来临前,在历史终结前,他们享有同等的被救赎的权利。历史书写的权力不再依赖于知识和思想,而是依附于上帝所授的权柄。个人自然有书写自身历史的权力,因为历史已经成为“见证”——即在向众人分享个人体验过程中显现上帝的神圣,荣耀上帝的同时,也实现了个人历史的尊严——这是我们之所以展示马媛媛行走轨迹的最根本的理由和最真诚的初衷。

蝶化 迹幻 意真——散评马媛媛水墨画艺术

曹文海(甘肃画院理论部副主任)

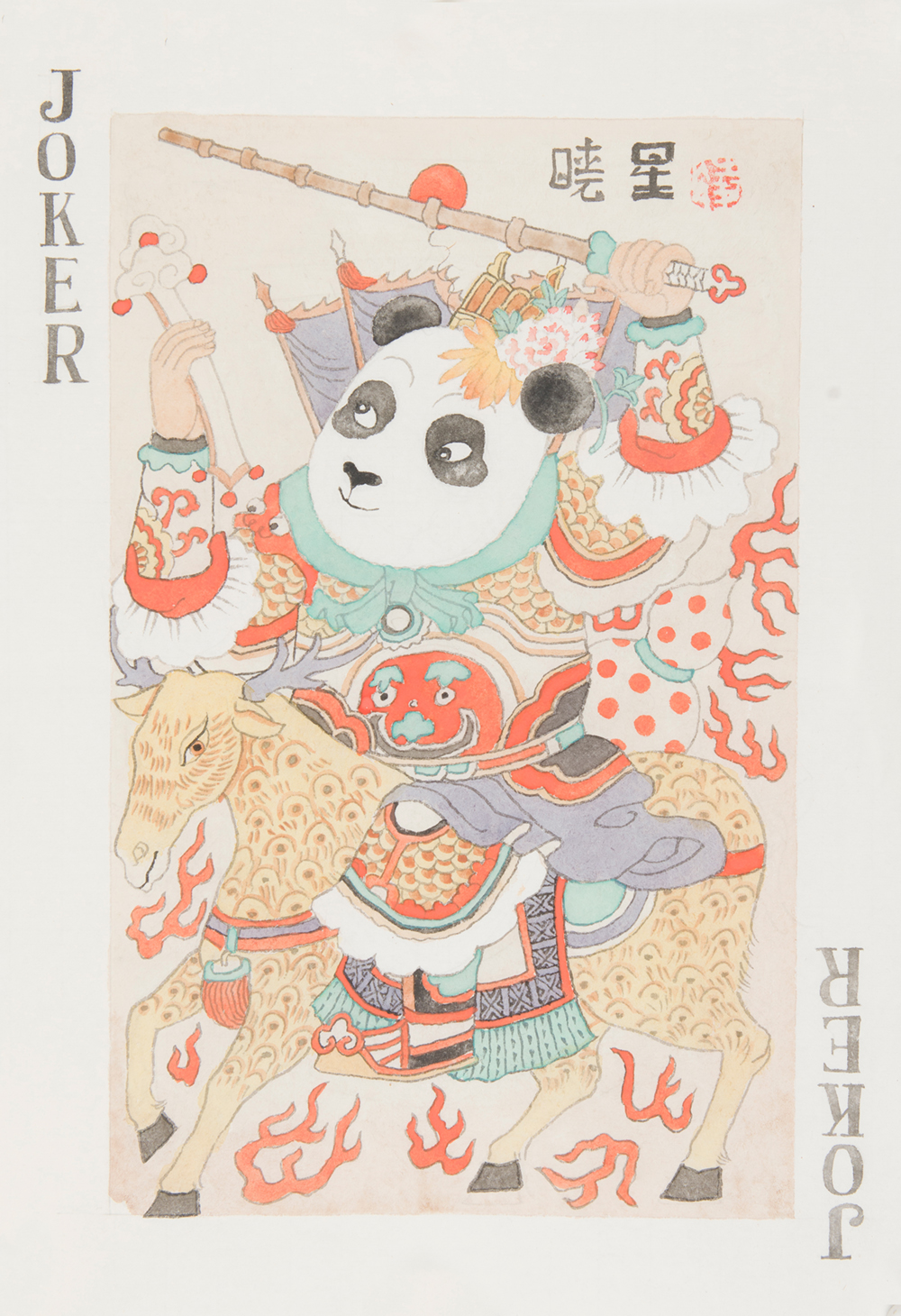

当画作留驻在心灵深处时,其印象往往占主导地位,于是直觉比探赜性要来的更为真实而纯粹,而马媛媛的“蝶、迹、意”便是一个从现实走向虚无的心迹历程,其真纯与幻化有着她青春血气的渍韵,抑或是法理难辨的无意识存储,这便构成了她既鲜活而又伤逝的生命情态和特殊的艺术风貌——一个生灭无常具有神性和灵性的图式。

无论你用什么尺度去衡量眼前的绘画作品。但一个不争的事实展现在我们面前“它便是她的化身”,这是普通画家所不具备的。其表象仍为表情,而深掩于内的神采却是真真切切的。她的意有真如性,她的迹却在幻显中,而残蝶已化为灵的碎片去构筑了空间的翻飞和短暂的停留。这是一种对“生命大化”的渐悟,其“内相”是人之灵魂的洗礼和超越,只是这种语言稍带痛楚和淡淡的忧伤,以及“无明”的生命来源和启示录的某些片断。这正是媛之所在的艺术特征。

如果我们对生命内蕴的气血不去用当代科学的分子式去探究时,我们将以传统心学的态度对待活跃的灵体时,所获得的解释必然是心与物关系的另一个结论,实则人创造的物化性艺术也应该不例外了,也该具有人之本真的相通性和“类象”的共同性,其艺术方可顿显感人的潜能,这正是创造者自身灵血的信息留存在起作用。而马媛媛的作品已具有这种引动生命形神的触觉,虽然稚弱,可谓难得。

当一个女性用明眸看世界时,肯定地说与男人是不一样的,这个“不一样”就具有选择性,选择就是慧觉的家园:那个鲜花盛开的地方,一定不是男人们能理解的,阴柔自然是女性的专利,柔情必在其中。

我常常为马媛媛的花之艺术而沉思,那碎裂的花瓣,总是让我不能不联想到一种“虚空粉碎”之感,一种生灭无常的感触油然而生,一种“花榭花飞”“红消香断”的场景在污淖中挣扎,却又大显光明自在的风姿绰约。

碎碎裂裂处“绿肥红瘦”;枝枝蔓蔓间“疏影横斜”。一个美丽女子做了一场美丽的梦,庄周在身旁不语,蝶翅漫宇,触角刺宙,四维空间里霸主割据主沉浮,定了天地,我自向长天,来来去去……我在读新古典、古词散落无韵,偶合成句,也非小令。这便是马媛媛图画蝶飞蝶落给我的印象。虽不经典也有经典的原创性和生灵性,在活脱脱中暗语无限,好个霓幻无影,散蝶逸态。

一个“风、雅、颂”的时代已过去了很久,屈原行吟江渚的故事牢牢幽居在一代代人的心中,然而画家却在用另一个视觉表达“风”,表达“雅”,“颂”自然在心中,在这朦朦胧胧的意象里,她也是风去追雅,风范自生,古雅独行,歌颂生命的完善是她难剪难断的一根命线,从那西风落月中走向了山花烂漫时,她却不再是笑,却平静了许多,悲心顿起,才有了她画家眼中的世界常态和艺术境界——明丽而古雅,冷隽而幽深。

在生命的综行迹幻中,马媛媛的心路心迹是既单纯又复杂,单纯的是用线简朴,复杂的却是复合了“类象”的要素。短线里暗伏着动植物生命的意味和部分形态,这便构成马媛媛水墨画特立独行的品质,当然完善是一个漫长的过程,相信有一天必将是简朴而深邃的。

在“迹之系列”的许多作品里,我直觉出枝条与石块以及天地空间的错杂变幻,虽稍显单薄,仍觉清醒明快,富于联想。在其形式探索上走出了意象之路,远比她抽象作品更具东方特色和魅力。

悲欣交集的两极同构在铸就着“意之系列”梦的碎片和情的独存。一种东方水墨情愫的黑与白,悲与喜鲜活了。这正是一种创造者潜能的瞬间表现和毫厘间的适意所在,犹如石涛大师“神遇而迹化”的那种图真性,艺术化的自在自适性,其效力必然与心神有关,与感受相连。

不难看出“意之系列”中,画家大化了花的具象而致意象,在视觉的异质同构中,解体与重组是她惯用的手法,沉重的低音区暗色牵制着画面的布局,使其更具有两极的跨度,而黑白灰,点线面在艺术构造上完成了整一性的铺陈,具有了视觉冲击力,并兼以极具魅力的色彩对比,使作品显露出当代气息与时代感。且具备了“笔墨当随时代”的历史同步性,这是可贵的。

在马媛媛的工笔画艺术探索之路上,她已突破精描细刻的习气,使写意性和诗意的营造更加突出,在草色,石色,丙烯色的大胆应用上,表现出了胆识和能力,并具备了一定的娴熟技巧和法则。继而她在材质的应用方面纸布兼用,也取得了突破性的成功。尽管她是那样年轻,她的精力和勤奋足以使她在今后的探索之路上收获更丰。祝愿她吧,这是善良人共同的心声。

精神的自由主宰着艺术的活力,文化的整合会使作品更具魅力,媛之画无需关注世人目光,也不必追逐展品优劣和大小,其品诣必定在相关学术中滋生而得营养,真诚才是艺术生命的基本态度,完备尚需提纯和精进的支撑,这个时代不缺作品,缺的是真正的艺术品。也不缺一般的理论,缺的是有见地的目光。愿马媛媛艺术实践中理法共生,双轮并行,方能走得更远更高,更加广阔。

>相关报道:

- ·东方绘画艺术院2006年度作品展昨开幕[2007-10-17]

- ·四川省青年书画家邀请展昨开幕[2007-10-17]

- ·“五·一”少儿书画联谊画展[2007-10-17]

- ·“武卫萍人物画展”开幕[2007-10-17]

- ·东方绘画艺术院2006年度作品展昨开幕[2007-10-17]

- ·四川省青年书画家邀请展昨开幕[2007-10-17]

热点新闻

艺术家推荐

更多...曹辉 1952年生于成都。中国美术家协会会员,国家一级美术师,四川美术家协会理事、四川美术家协会中国画艺委会人物画专委会特邀委员、成都中国画会副会长、成都大学中国东盟艺术学院客座教授,硕士生校外导师,成都惠民职工画院顾问。上世纪八、九十年代,其连环画作品多次获得全国大奖。1999年国画《川妹子出川图》获文化部全国第八届“群星奖”银奖;1990~1998年连续在法国举办五次个人作品展。2011年获第一届四川省工笔画学会作品展暨中国工笔画名家邀请展银奖。2014年作品《锦江花月夜》参加四川省诗书画院三十年创作成果展•全国书画名家作品邀请展。2015年作品参加在中国国家画院美术馆举行的“新中国美术家系列·四川省国画作品展”;2016年在四川美术馆举办个人作品展;2016年12月作品受邀参加“回望东坡“2016四川中国书画创作学术邀请展;2017年3月作品受邀参加水墨四川 ——名家作品邀请展;2017年5月作品《锦官城外》受邀参见“守墨鼎新”四川省政协书画研究院作品展;2017年8月作品《年夜饭》参加在香港会议展览中心举办的全球水墨画大展;2018年1月27日在香港云峰画苑总部举行“昔日情怀--曹辉艺术作品展”,并由此开始为期一年的全国巡展。 曹辉1982——2002年发表作品: 《神奇的武夷山悬棺》连环画《奥秘》画报 1982年4期 《给上帝的一封信》连环画《连环画报》 1983年3期 《神秘的大旋涡》连环画《奥秘》画报 1983年2期 《野人之谜新探索》连环画《奥秘》画报 1984年1期 《女子足球运动》连环画《奥秘》画报 1985年5期 《女子马拉松》连环画《奥秘》画报 1985年2期 《小酒桶》连环画《连环画报》 1984年3期 《神秘的石室》连环画《奥秘》画报 1984年4期 《战神之墙》连环画《奥秘》画报 1985年9期 《笔录奇观》连环画《奥秘》画报 1985年11期 《古代美容》连环画《奥秘》画报 1986年6期 《一个女研究生的堕落》连环画广东《法制画报》 85年1、2期 《一个投案者的自述》连环画广东《法制画报》 85年17期 《ET外星人》连环画《奥秘》画报 85年4、5期 《孟卖大爆炸》连环画《奥秘》画报 1987年5期 《热爱生命》连环画《奥秘》画报 1989年1期 《驼峰上的爱》连环画《奥秘》画报 1989年9期 《青鱼》连环画《连环画报》 1985年3期 《珍珠》连环画《连环画报》 1986年3期 《菩萨的汇款》连环画《连环画报》 1985年9期 《小耗子》连环画《连环画报》 1986年10期 《水手长接替我》连环画《中国连环画》 1986年10期 《征服死亡的人》连环画《中国连环画》 1987年6期 《小酒桶》 连环画中国农村读物出版社再版 1985年11版 《给上帝的一封信》 连环画中国连环画出版社再版 84年3期 《日本国技.相扑》 连环画《奥秘》画报 1986年1期 《圣地亚哥刑场》 连环画《奥秘》画报 1987年10期 《古诗意画》 国画 四川美术出版社 1987年5版 《人蚊之战》 连环画 科学文艺 1988年1期 《跳水 》 连环画 《万花筒画报》 1988年2期 《他们与“森林野人”》连环画《奥秘》画报 1988年3期 《圣地亚哥刑场》 选刊 《中国连环画艺术》 1988年3版 《关于圣地亚哥刑场的通信》 论文 《中国连环画艺术》 1988年3版 《阿拉斯加的奇遇》 连环画《奥秘》画报 1989年1期 《祭火》 连环画 《中国连环画艺术》 1989年6版 《辟古奇谭》 连环画《奥秘》画报 1989年6期 《玛丘皮丘》连环画《奥秘》画报 1989年9期 《医生.夫人.闹钟》连环画《奥秘》画报 1990年1期 《南.马特尔之谜》连环画《奥秘》画报 1990年10期 《泉神娶妻》连环画《奥秘》画报 1991年1期 《中国民族民俗故事》 连环画明天出版社出版 1991年1版 《船儿水上飘》 国画 蓉城翰墨 1991年12版 《萨克奇野人的俘虏》连环画《奥秘》画报 1991年10期 《圣经的故事》 连环画四川美术出版社 1992年1版 《雪莲洞探秘》连环画《奥秘》画报 1992年2期 《艾科沟之谜》连环画《奥秘》画报 1992年5期 《印度河文明之谜》连环画《奥秘》画报 1993年1期 《干冰杀人案》连环画《奥秘》画报 1993年5期 《白色幽灵》 连环画 《中国连环画》 1993年4期 《悬棺之谜新解》连环画《奥秘》画报 1993年8期 《冤家变亲家》连环画《连环画报》 1993年10期 《一棵遗落在荒原的种子》连环画《连环画报》 1994年6期 《世界名人传记.艺术家卷 米勒篇 》 连环画浙江少儿社 94年一版 《巴仑克之谜》连环画《奥秘》画报 1994年10期 《辟古奇尼》连环画《奥秘》画报 1995年5期 《豹狼的日子》 上、下连环画 中国连环画出版社 1992年10版 《冬之门 》连环画《中国连环画》 1995年8,9期 《神农架野人今安在》连环画《奥秘》画报 1997年1期 《寻觅玛雅古城》连环画《奥秘》画报 1997年10期 《白鹤梁探秘》连环画《奥秘》画报 1998年1期 《尊严》连环画《中国连环画》 1998年2期 《神秘的南美大隧道》连环画《奥秘》画报 1999年2期 《名医入地彀》连环画《连环画报》 1999年6期 《神秘的英国巨石圈》连环画《奥秘》画报 1999年5期 《蜀王陵出土记》 连环画《奥秘》画报 2000年8期 《定数》连环画《连环画报》 2000年10期 《印山大墓揭秘》连环画《奥秘》画报 2001年5期 《冰封印加之谜》连环画《奥秘》画报 2001年8期 《“狼人”之谜》连环画《奥秘》画报 2002年1期 《扣开通往远古的大门》连环画《奥秘》画报 2002年4期 曹辉艺术年表: 2020年1月在成都举办“陌上谁人依旧 · 曹辉民国风人物画展” 2019年11月作品受邀参加四川省诗书画院主办的“回望东坡•2019四川中国书画学术邀请展” 2019年8月中山(南区)云峰画苑于举办《昔日情怀-曹辉艺术作品展》 2018年10月作品受邀参见“天府百年美术文献展” 2018年1月27日在香港云峰画苑总部举行“昔日情怀--曹辉艺术作品展” 2017年8月作品《年夜饭》参加在香港会议展览中心举办的全球水墨画大展 2017年5月作品《锦官城外》受邀参见“守墨鼎新”四川省政协书画研究院作品展 2017年3月作品受邀参加水墨四川 ——名家作品邀请展 2016年12月作品受邀参加“回望东坡“2016四川中国书画创作学术邀请展 2016年6月 在四川美术馆举办个人作品展 2016年5月 作品《绣娘》参加成都重大题材美术创作工程开篇之作——南方丝绸之路美术作品展 2015年11月 作品《故园旧梦》入选第二届“四川文华奖”美术书法展,并获三等奖 2015年11月 作品参加由四川省艺术研究院主办的“2015四川中国画创作学术邀请展” 2015年10月 作品《西厢待月》参加在重庆举办的“中国精神•民族魂——中国知名画派邀请展” 2015年10月 作品《故园旧梦》参加“从解放碑到宽巷子”2015成渝美术双百名家双城展 2015年9月 作品参加成都市推广天府画派办公室主办的“传神写照•2015水墨人物画邀请展” 2015年8月 特邀参加成都市推广天府画派办公室主办的“心里画儿•中国画邀请展” 2015年5月 特邀参加由四川省美协和四川省美协中国画艺委会联合主办的“四川省中国画人物画作品展” 2015年4月 参加在中国国家画院美术馆举办的“新中国美术家系列•四川省国画作品展” 2014年 作品《锦江花月夜》参加四川省诗书画院三十年创作成果展•全国书画名家作品邀请展 2014年7月 三幅作品参加“南方丝绸之路”主题创作展 2011年5月 在成都东方绘画艺术院(现在的二酉山房)举办“曹辉人物画作品展” 2011年3月 《曹家大院•家训》获首届四川工笔画学会作品展暨中国工笔画名家邀请展银奖 1999年 国画《川妹子出川图》获文化部全国第八届“群星奖”银奖 1999年 连环画《名医入彀》获《连环画报》“十佳”优秀绘画奖 1998年8月 在法国圣雷米市BAYOL画廊举办第五次个展 1996年 作品《寻找北斗》获四川省优秀作品奖 1995年7月 在法国圣雷米市BAYOL画廊举办第四次个展 1993年9月 在巴黎“中国之家”画廊举办第三次个展 1993年 连环画《白色幽灵》获《中国连环画》“十佳”作品奖 1991年5月 在巴黎亚洲民俗艺术博物馆举办第二次个展 1990年3月 在巴黎亚洲民俗艺术博物馆举办第一次个展 1990年 连环画《圣地亚哥刑场》获《奥秘》画报1985~1990年“十佳”优秀作品奖 1989年 连环画《圣经的故事》《青鱼》入选第七届全国美展,获四川省优秀作品奖 1986年 连环画《罗瑞卿的青少年时代》获第三届全国连环画评奖三等奖 1981年 国画《新户头》获四川省优秀作品奖详情>>

保存

保存 打印

打印

最新评论

已有0条评论,共0人参与